检察机关开展国家司法救助的现状与思考

--以J省T县司法实践为分析样本

【内容摘要】

随着检察机关开展国家司法救助实践的不断发展,司法救助是国家对经济确有困难当事人予以救助的法律制度,它对于保障公民诉讼权利、促进社会和谐具有重要意义。但在实践中,存在不少制约司法救助工作科学发展的困难和问题。本文以J省T县检察机关开展司法救助的案件为实证样本,并选取三个较有代表性的案例分析检察机关司法救助案件的现状,进而提出完善司法救助工作的建议。

【关键词】

检察机关 国家司法救助 实务问题探讨

对J省T县检察机关2020年1月以来的司法实践情况进行分析,结合检察业务的开展情况,针对具体问题提出建议,以期对促进司法实践有所裨益。

一、实践分析:检察机关开展国家司法救助的实务观察

J省T县地处赣西边边陲,是该省人口最少的山区县,民风较为淳朴,刑事案件案发率较低且以轻刑案件为主,该县检察机关开展国家司法救助的具体情况具有山区小县的特殊性。

(一)司法救助案件数呈几何式增长趋势

2020年1月-2022年12月,T县检察机关累计办理司法救助案件55件,从2020的1件到2022年46件,同比呈几何式增长趋势,其中,依职权救助比例占比达83.6%,究其原因是最高检将司法救助率纳入了案件质量主要评价指标。各年数据详见表1:

表1:2020-2022年T县检察机关国家司法救助案件数

|

年 份 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

件 数 |

1 |

8 |

46 |

|

依职权救助 |

1 |

7 |

38 |

|

当事人申请 |

0 |

1 |

8 |

(二)司法救助案由从遭受犯罪侵害向民事侵权递增

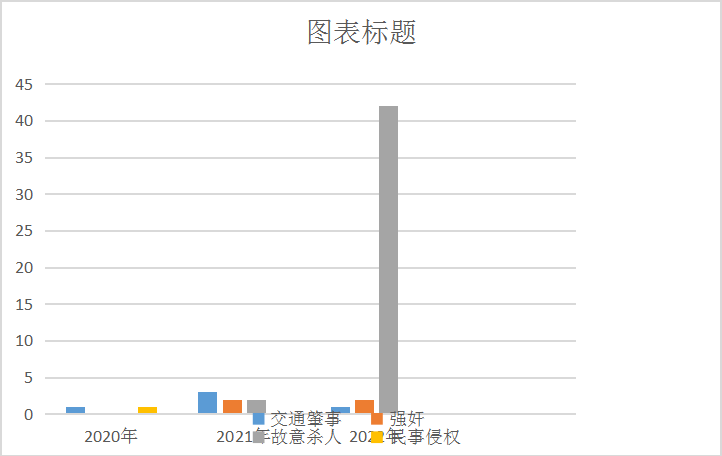

由于T院受理的刑事案件以轻刑案件为主,且绝大部分案件移送审查起诉时,嫌疑人为获得从轻处理,都已在侦查阶段赔偿被害人损失或与被害人达成和解,有被害人的刑事案件需要进行司法救助的占比较小,主要以故意杀人、交通肇事、强奸等未达成赔偿、谅解的刑事案件为主。为化解民事侵权矛盾,T院控申部门会配合民行部门对无法通过诉讼获得有效赔偿的民事侵权受害人进行救助,随着司法救助力度及宣传力度的加大,民事侵权救助案件激增的同时,当事人主动申请救助案件数也有所增加。(下图是T院近三年办理的司法救助案件类型)

(三)司法救助对象情况

从司法救助对象上来讲,T县这三年救助对象的范围逐渐扩大,不仅将刑事被害人或其近亲属作为司法救助的对象,还包括经济困难的被害人,以及穷尽执行程序仍不能实现权利的被侵权人。在实践中,存在各地司法救助对象不一致的情况,例如A省各地主要对进行申请司法救助的贫困的被害人或其近亲属进行救助,B省司法救助的对象主要是因遭到侵害陷入生活困难或者急需救治费用的被害人或其近亲属。显而易见,上述情形容易导致应该得到司法救助的对象没有得到救助,不需要得到司法救助的反而得到救助的现象发生。从整体上来看,不利于实现社会的公平正义。

二、检视问题:检察机关办理司法救助案件的实践争议

(一)同案不同额,公、检、法标准不一,一次性救助原则有待完善

《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》(以下简称《意见》)规定了司法救助的一次性救助原则,该原则虽避免了重复救助的情形,但在工作实践中也存在救助意见不一致、救助效果不好的情况。如T院办理的兰某华司法救助案,胡某业因交通事故去世,肇事者洪某刚成年,洪某及其家人赔偿胡某业妻子兰某华医疗费、丧葬费十七万余元,洪某及其家人无力支付剩余的赔偿费,因胡某业是家中主要劳动力,其妻子兰某华以家庭生活困难为由到T院申请司法救助,T院根据兰某华的情况决定救助人民币4万元。之后公、检、法、司在政法委共同讨论司法救助案件时,法院提出对兰某华案件救助6万元的想法,但是由于T院已经进行救助,因此法院不得再次救助。再如公安救助的李某某带女自杀案,李某某带着六岁的女儿再婚,因为婚后不如意而带着女儿服农药自杀,虽然被人及时发现没有造成严重后果,但是抢救费用也花去李某某家中的积蓄,为缓解李某某家庭的经济压力以及帮助李某某树立生活下去的希望,公安救助了李某某的女儿人民币2万元,后T院在政法委共同讨论司法救助案件时提出要救助李某某的女儿4万元,但是也不能再次救助。从这两件救助案件不难发现两点问题:一、各单位对同一案件提出的救助金额不一致;二、已发放的救助金还远远解决不了被害人或被害人家属的需求,这与为帮助因犯罪导致生活困难的被害人及其家属摆脱生活困境的司法救助目的相差较远。

(二)救助方式比较单一,多元救助缺乏多样化、高效化

《意见》明确规定国家司法救助的主要方式是支付相对应的救助金,然后在具体操作过程中要实现宣传教育和思想疏导有效融合,并配套相对应的法律诉讼以及救济援助等,同时和社会多元救助有效衔接,有条件的情况才,也可以进行相应的心理治疗、社工服务等,通过多种救助方式,共同推进司法救助工作。然而,从实践情况来看,要实现上述多方共同推进司法救助必须要通过多个部门和单位积极配合、有效协作,才能呈现出更显著的救助效果,但是这样的操作存在着很大的挑战,因此某些地方检察机关在进行司法救助的过程中,往往采取比较单一的,即向被救助人支付救助金的救助方式。发放救助金尽管可以使困难人群的实际问题得到一定程度的解决,但是这种方式比较呆板,很多救助人所遭遇的是多重困境,如子女教育、心灵创伤、医疗费等问题,采取仅支付救助金救助的方式缺乏有效性和针对性,不能从根本上有效解决医疗、教育、就业、心理治疗等一系列相关领域的救助,这种单一的方式显然无法面面俱到,不能使司法救助呈现出其应有的价值和作用。

(三)救助金额偏少及资金短缺

2020年至2022年,T县检察院共向56名救助对象发放救助金29.6万元,人均救助金额5285.71元,救助金的主要来源是财政拨款,剩余部分由检察院自行承担。由于各地财政状况参差不齐,加之受经济运行的压力,救助资金在司法实践中无法解决太多的案件问题,资金短缺是普遍存在的问题。这三年救助金额最高的是故意杀人案的被害人家属,救助金额是6万元人民币;救助金额最低的是民事侵权案件的被侵权人,救助金额为500元人民币,这类案件有37件,救助金额在当下的经济发展水平和物价水平情况下明显偏少,能够缓解当事人生活困难的程度十分有限,甚至一些受到救助的当事人对救助金额也感到不满意。如2022年予以救助的当事人沈某某,在领取2000元救助金后向办案人员反映,对于检察机关的救助十分感激,但救助金额实在是杯水车薪。“我在工地打工一天挣三百多块钱,到你们这来回跑几趟申请到的救助金比耽误我少挣的工钱也多不了多少钱,家庭经济状况也改变不了多少”。检察机关救助金额普遍较少,扶危济困的效果比较低下,是当前检察机关国家司法救助工作的一大困境。

三、反思完善:检察机关办理司法救助案件的实践思考

(一)明确司法救助管辖机构

我国司法救助工作目前由政法委牵头,由财政部、司法行政机关、公安机关、检察院和法院组成司法救助工作小组,但救助工作小组内部分工不明确,工作效率较低,且各单位的救助标准不统一,容易损害司法救助工作的公平正义。目前,我国理论界和实务界对救助管辖机构的设立持有不同的观点,有学者认为设立独立的司法救助机构较为适宜,有学者认为设立在检察院或者法院内部比较合适,也有学者认为设立在行政机关内部最适宜。上述观点都有一定的道理,根据我国当前的实践情况,多数司法救助案件由检察院或者法院来实施,如果由我国的行政部门负责司法救助工作,就不能体现国家司法救助的司法属性;如果将检察院、法院共同确定为司法救助的实施机关,容易造成司法救助的冲突,不利于司法救助工作的全面展开;而公安机关负责的大部分为处在侦查阶段的案件,由于案件尚未侦破,还不能确定被害人是否需要救助,因此也不适宜设为实施机关。

司法救助工作需要公、检、法、司、以及财政等部门的共同努力才能全面落实,既要全面考虑被害人的利益,又要保证司法救助的客观性。所以,我国目前最佳的方式就是在县级以上地方设立专门的司法救助机构,确定统一的救助标准和救助流程。由公安机关对处在侦查阶段的案件、检察机关对处在审查起诉阶段的案件和法院对处在审判执行阶段的案件进行分工负责,各机关内建立司法救助办公室,确定被害人是否符合救助资格,再将符合司法救助的相关材料转交到地方司法救助机构,由司法救助机构进行审核批准,确定救助金额的同时确定救助方式,最后联合多部门对被害人进行救助。

(二)建立联动机制,扩展救助渠道,丰富救助手段,提升救助效果

检察机关应加强与法院、公安、民政、教育、卫生等单位的协作配合,建立联动机制,形成合力。在办理司法救助案件过程中,实现信息互通,掌握更多有关救助申请人的信息,这样可以结合被救助人的具体情况,采取相应的救助措施,如解决学龄子女的入学问题,为待业的被救助人及其近亲属提供就业机会,帮助困难家庭申请低保,为受到心理创伤的被救助人及其近亲属提供心理辅导等,切实解决被救助人的困难。对于未纳入国家司法救助范围或实施国家司法救助后仍然面临困难,且符合社会救助条件的,应纳入社会救助范围,把司法救助与社会救助、法律援助有机结合起来,充分体现司法的人文关怀。

(三)多渠道拓宽救助资金来源,保障救助资金充足

我国当前司法救助的资金来源不统一,各地检察院的救助资金的来源也不一致,有的来自财政预算,有的地方检察院主要是财政预算和检察院的经费共同组成。充足的救助资金是保证司法救助工作顺利运转的前提,拓宽救助资金的来源,是完善我国司法救助制度的需要。但是,利用检察院的经费会对检察院的工作造成一定的阻碍作用,造成检察院资金不足等压力。就目前来讲,我国司法救助资金主要来自中央的财政拨款,因此,我国司法救助资金还可以通过以下渠道对救助资金提供有力补充:通过成立公益基金,大量接受社会公众的公益捐助、变卖罪犯的财产和赃款赃物、提取罪犯在监狱服刑期间的部分劳动报酬、提取罪犯缴纳的罚金等。

四、结论

国家司法救助制度是现代法治发展的结晶,是国家对公民人文关怀的体现,更是保障人权,缓解社会矛盾的关键,对改善民生,促进社会的和谐稳定,完善社会保障体系发挥着至关重要的作用。近年来,检察机关办理国家司法救助案件数量、发放救助金数额的大量提升,为保障受害人的合法权益,促进社会和谐稳定,维护司法权威和公信力发挥了重要作用。 与此同时,我们也要看到当前司法实践中暴露出了的诸多亟待解决的突出问题。只有进一步完善法律制度建设、加强对司法机关的监督约束、发动社会公众积极广泛参与,才能实现国家司法救助制度的标准化、规范化、法治化与人性化,才能使国家司法救助制度充分发挥出利国利民的重大作用,才能真正让人民群众在司法案件中切切实实地感受到公平正义。

参考文献:

- 陈国庆、万春、孙长永:《控告申诉检察业务》,中国检察出版2022年版。

2、何建明:《地方检察机关司法救助工作实践探析》,载《中国检察官》2021年第19期。

3、陶元凯、陈国庆.《国家赔偿与司法救助办案指导(2019)》[M].北京:

人民法院出版社,2019。

4、王平,程文帅:《检察机关司法救助实证研究》[J].中国检察官,2019(22)。

5、孙谦:《新时代检察机关法律监督的理念、原则与职能—写在新修订的人民检察院组织法颁布之际》,载《人民检察》2018第21期 。

6、郭孝实:《司法预救济与再救济》[M]北京:清华大学出版社,2010。

7、赵国玲,徐然:《中国刑事被害人国家救助的现状、突围与立法构建》[J].福建师范大学学报,2015(1)