近期,我院从办理的一些案件中发现,少数民族外来务工群体在铜鼓县务工存在的一些法律风险和法律难题,为了解在铜务工少数民族群体在本地的社会交往情况,完善相关社会治理体制,更好地为这一群体提供法治服务和法治保障,我院组成调研组,从案件出发对这一群体在本地务工情况进行调研,以针对这一群体完善法律风险防范机制,解决法律保障难题。通过走访流入本地的少数民族务工人员、客运司机、农户老板、企业老板、村干部等相关群众和组织,形成初步的调研报告,具体如下:

一、铜鼓县少数民族外来务工人员群体基本情况

本次调查持续2个月之久,据走访中的不完全统计,本地少数民族外来务工人员以苗族、水族为主,约有1000名左右。流入地主要为贵州省黔东南苗族侗族自治州南部的榕江县、从江县、雷山县三个地区。以搭乘私人客运车辆为流入途径,流动模式从以个人为单位转变为以家庭为单位的的季节性流动,主要集中在春冬两季。由于少数民族群体的流动呈非公开化、其整体文化水平极为有限,相关官方统计数据目前仍为空白,导致此次调研手段受限较多,经研究决定主要采取走访的形式进行调查,走访对象涵盖在当地务工的少数民族群众、组织社会上与少数民族务工群体有来往的相关村干部、私人客运司机、企业负责人,并邀请各群体的代表进行座谈访谈,将本地调研收集到的个例汇总后,提炼出数据进行研讨分析,并制成图表以供查阅对比。

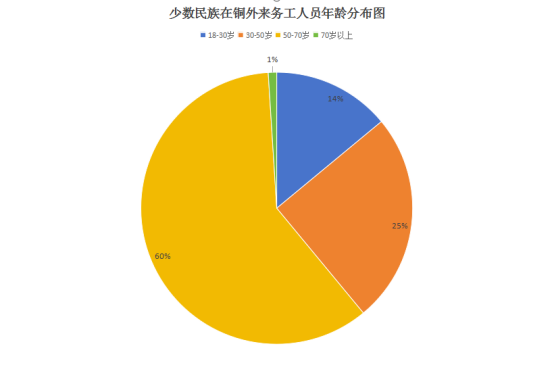

图表1

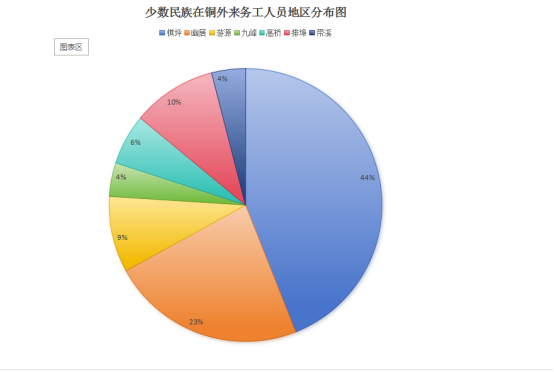

图表2

根据图表2数据显示,少数民族外来务工人员主要集中分布在棋坪镇、幽居村、游源村、九峰村一带,占总体人数的50%,其次是高桥乡花山村和带溪乡龙门村。

结合以上数据,总结出本地少数民族外来务工群体具有以下几个显著特点:

1.年龄结构化单一,文化程度较低。

从图表1可知,在铜务工的少数民族群体的年龄段主要集中在30-50岁之间,基本以家庭为单位进行流动,男女数量差异较小,大致比例为3:2。文化程度较低,调研中接触的所有样本中,完成了义务教育的人数为0,其中接受了小学教育程度的人数占比76%,他们大多数只认识日常生活中的基本用语,使用普通话进行听说写交流较为困难。

2.职业结构失衡,就业方式较为单一

铜鼓县属于典型的南方山区,地理环境多山地、丘陵。全县共有四个国有林场,林业资源发达,林业经济占全县经济比重较高。当地农村居民多以农业、林业为生,随着城乡一元结构下的城市化发展,农村人口流失增大,严重缺乏青壮年劳动力,再加上外来务工人员普遍文化程度不高进而偏向寻找体力劳动型工作,导致在铜少数民族外来务工人员主要为劳力输入,且基本从事与林业相关的体力劳动,例如:受雇于当地林场老板砍伐毛竹、林木,或受雇于私人企业进行作业,从事行业结构较为单一,以体力劳动为主。

少数民族群体在流入本地时,受限于社会背景有限、信息交流不通畅等因素,通常以口耳相传的传统方式获取务工信息,这也间接影响着本地少数民族务工人群的就业面。在走访调查中发现,在当地自发形成了针对这一群体的人才流动区——背靠汽车站,以优越交通条件为依托的经济型旅馆聚集地为劳工信息交流“平台”,当地林场老板、企业老板定期当场筛选,当场雇佣。

3.生产生活方式较为传统,家庭收入较低

走访中发现,近年来往少数民族聚集地和本地之间的务工人员数量逐年递增,但是由于上述两个特征的影响,在本地务工的少数民族群体依然聚居在自发形成的劳工信息交流处和劳作的山林之中,社会生活模式围绕务工展开,社会交流仅局限于一同外出务工的同族亲友,对本地的居民的界限感较强,难以真正融入本地的社会生活交往。由于工作行业的特点,这一群体的劳作环境条件较差,生产生活方式较为传统,基本的生活设施堪忧。以我们在走访调查中接触到的一家少数民族务工人员的家庭为例,该户少数民族外来务工家庭共四口人,被本地林场老板雇佣在林场中砍伐毛竹,两位男性为主要劳动力,两位女性从事辅助性工作,每砍一吨毛竹的劳务报酬为200元左右,在毛竹主要育成期的9-12月份内,三个月左右的家庭总收入大致在2万元-3万元之间上下浮动,家庭人均收入大致在5000元-7500元之间,全年家庭人均收入低于我县家庭人均收入水平。并且在对所有少数民族外来务工群体家庭的实地走访调查中发现,他们均自建居所于劳作的山林之中,无水电设施,非常简陋,食品和日常生活的物资均需自行下山采购再运输上山,条件较为原始化。

二、当前在铜少数民族外来务工人员存在的涉法问题

当前在铜鼓务工的少数民族外来务工人员面对的涉法问题主要集中在法律风险防范存在缺失、劳务纠纷维权之路艰难、社会生活保障不到位等三个方面。

1. 法律风险防范存在缺失

通过分析铜鼓县人民检察院近三年办理的涉及少数民族务工人员的案卷材料,以及走访调查时发现的具有潜在违法风险的行为,发现本地少数民族务工群体常见的犯罪类型主要集中在涉及生态环境类的刑事犯罪,常见类型有:盗伐滥伐林木犯罪、非法采伐、毁坏国家重点保护植物犯罪、非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物犯罪等。

我国的少数民族大多分布于地理环境较为恶劣的山区,民族宗教信仰、民族习惯传承久远、特性鲜明,保有传统的农耕生产生活方式,法律意识较为淡薄。这类案件不同于其他传统的犯罪,涉案人员的犯罪行为并非以破坏环境为直接目的,某些砍伐林木、捕杀野生动物的行为不仅是其民族传统文化的一部分,更是在贫瘠的生活环境中的不得已而为的求生行为,他们的犯罪动机往往是出于人类最基础的需求,无法认识到这些行为是犯罪行为,再加上其受教育水平有限,对造成危害结果的认识往往模糊不清。另外也有被本地居民、企业老板教唆、利用而滥砍、盗砍林木,滥捕滥杀保护野生动物的情况。

此外,当他们涉嫌该类犯罪被检察机关起诉时,受限于自身经济条件和文化水平,作为被告人的法律权利的保障也同样面临着一定风险。

2.劳务纠纷维权之路艰难

本地涉及少数民族外来务工人员的民间纠纷,主要集中在劳动纠纷。由于生活背景差异较大,文化水平较低,语言不通等客观因素,他们往往不知道如何通过有效的法律手段规避风险和维护劳动者权利。

通过走访少数民族人员在本地自发形成的劳工信息交流区可以发现,这一群体无论是劳动关系的确立和终止,或是劳动报酬的协商、劳动权利的确认和保障,基本都以雇佣方为主导,以口头协商为主,在发生劳动合同纠纷、劳动报酬纠纷、工伤纠纷等典型的劳动纠纷时,取证难度高,以至于结算劳动报酬、发生工伤事故时遇见拖欠、抵赖风险很大;并且因为本身的生活环境、物质条件、时间精力等限制,维权成本较高。

3.社会保障生活保障不到位

由于这一群体受教育水平较低,在本地的社会活动范围较小,对于政府部门的就业、医疗、教育保障方面的政策无从了解,无法完全享受到本地针对外来务工人口的政策保障。对本次调研走访的所有少数民族外来务工人员家庭情况进行总结分析,发现其主要存在就业、教育、医疗三个大块的问题,首先,就业渠道少、就业成本高,上述两点已分析过本地少数民族外来务工群体工作行业主要集中在林业产业,工作种类主要集中在体力劳动,其只能通过口耳相传的传统方式交换务工就业信息,就业渠道少,且其在外出务工的车旅费等就业成本在其家庭人均收入中占的比重较高,一旦失业没有任何收入和补贴覆盖就业成本;其次,子女教育问题严峻,本地少数民族外来务工人员以家庭为单位的长期,频繁的在外流动使得其子女教育成为一项严峻挑战,并且他们文化水平有限,没有渠道或者无法理解流入地针对外来务工人员子女就学的政策,往往导致其子女无法完成基本的义务教育,过早辍学而流入社会,不利于青少年的健康成长;最后,医疗保障政策缺少针对性,少数民族外来务工人群从事的工种风险高、经济条件艰苦,对抗大病医疗风险、生育医疗风险的能力较弱,属于处于高医疗风险的特殊人群,虽然本地有相关的社会医疗保障政策,但是作为外来务工人员的他们能否享受,按何种标准享受仍存在许多制度规定的空白,需要有针对性的建章立制。

三、针对铜鼓县少数民族外来务工人员法律风险问题的建议

随着铜鼓县少数民族外来务工人员流入增多,极大促进了本地多元化文化和社会经济的交流发展,但因民族差异、社会生活背景差异而导致的社会问题也给城市社会管理带来一定压力。党的二十大以来,对我国民族工作提出了新的要求,要“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”,这成为了新时代指导民族工作的重要理论,我们应当提高政治站位,力促民族团结,以更包容、理性的视角看待少数民族外来务工人员的社会融合问题;以更积极的姿态迎接社会治理能力和治理水平的新课题和新挑战,推动铜鼓县经济高质量发展,保障社会稳定和谐。我院通过积极探索,以帮助少数民族外来务工人员提高法律风险防范能力、劳务纠纷维权能力,完善对于少数民族外来务工人员社会保障政策,从而取得良好的社会治理效果。

1.立足检察职能,提高少数民族外来务工人员的法律风险防范能力

针对少数民族外来务工群体自身,以少数民族外来务工人员自发形成的聚集区为平台,设立“少数民族在铜务工人员法治服务点”,并发动当地人民群众散发检察院法治名片,立足检察职能,为少数民族在铜外来务工人员提供法律服务。一方面,主动向群众和少数民族外来务工人员普及有关生态环境保护、劳动纠纷等与其生活关联度高的法律知识,有针对性地介绍本地相关的林木保护政策、劳动保障政策,避免其因为法律意识不足而触犯法律或受到侵害;另一方面,在服务点长期设专人专岗,负责受理少数民族在铜外来务工人员提供线索、违法举报等工作,第一时间介入有关社会纠纷,降低违法犯罪风险。

针对本地对少数民族外来务工人员进行用工的私人企业、林场经营者等用工单位和个人,定期组织召开座谈会,一方面以案释法防止其利用少数民族外来务工人员的特殊身份进行违法犯罪,保证其合法用工,避免出现工伤赔偿不到位、拖欠劳务报酬等情况;另一方面,向了解少数民族外来务工人员在当地的实际困难,以做到精准施治。

2.加强支持起诉,向少数民族外来务工人员展现检察关怀

针对少数民族外来务工人员在劳动关系中出现的争议和纠纷深入调查研究,针对拖欠劳动报酬、工伤等典型劳动争议和劳动纠纷,积极介入调解,在办理涉及少数民族外来务工人员的案件时开启依案救助的快速通道,畅通该群体的维权途径,提高该群体的维权效率。对因劳动纠纷无法获得收入,难以维持正常生活的当事人,加大司法救助力度,做到依案救助,依法救助。

将办理的涉及争议具有较强代表性、社会效果较好的案件面向社会公众进行报道,有选择性的公开典型案件的法律文书,以展现司法公正的形象,让少数民族外来务工人员亲身感受到检察关怀和司法正义,增强对司法机关和当地政府的信任感,使其更好的融入社会。

自法治服务点以来,已受理涉及少数民族外来务工人员劳务纠纷支持起诉案件8件,均已调解结案,帮助追回欠薪共计10万余元,人身损害赔偿共计2万余元,累计进行司法救助3元,有效维护了少数民族外来务工人员的劳动者权利,取得了良好的社会反响。

3.跨省、跨部门联动,为少数民族外来务工人员全方位护航

为了更全面的了解和促进少数民族外来务工人员融入本地社会生活,一方面要加强本地检察机关对少数民族外来务工流出地检察机关直接的交流对接,加强本地检察机关和社区、政府部门的联动,推进跨部门、跨区域之间的专项办案平台建设,从少数民族外来务工人员的异地流动过程、异地就业过程、异地医疗过程三个主要方面提供全方位护航,包括:适当给予少数民族人员异地务工补贴、畅通少数民族人员异地就医费用快速报销通道,制定少数民族外来务工人员子女异地就读优惠政策等等,落实赣、黔两地关于异地务工人员的相关社会保障政策的衔接制度,帮助少数民族外地务工人员享受国家相关社会保障政策的资格审核进行跨区域、跨部门对接,减轻程序成本,提高办事效率,填满相关社会制度保障的“真空地带”,提高政府服务效率。另一方面,建立完善的少数民族外来务工人员流动共享信息库,打破信息壁垒,在流出地的社区、政府、检察机关至流入地的社区、政府、检察机关之间构建护航少数民族外来务工人员专项交流平台,定期开展交流,以加强对少数民族外地务工人员的数量、分布、流动趋势的统计工作,为今后赣、黔两地的民族工作打好基础,实时追踪、介入、化解涉及少数民族外地务工人员的社会纠纷。